Naturparkkommunen für biologische Vielfalt

Gemeinsam aktiv für ein Netzwerk Natur

Die biologische Vielfalt ist die Grundlage für sauberes Wasser, fruchtbare Böden und saubere Luft. Diese Lebensgrundlagen gilt es zu schützen, durch die Erhaltung der Artenvielfalt, der vielfältigen Ökosysteme und der genetischen Besonderheiten einzelner Arten. Aus diesem Grund machen wir uns mit dem Projekt "Naturparkkommunen für biologische Vielfalt" auf, um dem Artenrückgang entgegen zu wirken, Lebensräume zu schaffen, Ökosysteme zu erhalten. Die Kommune Zaberfeld will hier als Pilotgemeinde mit gutem Beispiel vorangehen und möglichst viele Menschen dafür begeistern, Bienen, Hummeln, Schmetterlingen & Co. wieder mehr Lebensraum bereitzustellen.

Niemand kennt die Herausforderungen und Potenziale im Naturschutz hier vor Ort besser als die Bevölkerung vor Ort, und so möchten wir alle Akteure vor Ort an einen Tisch bringen, um die Aktivitäten zu bündeln und abzustimmen. Naturschutzverein und Landwirte, Obst- und Gartenbauverein und Forst, Albverein, Jagdpächter und viele andere mehr waren bereits in der Vergangenheit aktiv, um sich für unsere Landschaft, unsere Tier- und Pflanzenwelt einzusetzen. Und auch die Kommunen haben mit der Bauleitplanung und mit der Pflege der gemeindeeigenen Flächen durch die Mitarbeitenden am Bauhof ein gewichtiges Wort mitzureden. Neben Aktionen wie Landschaftspflegetagen oder Pflanzaktionen gehören auch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung zu einem erfolgreichen Naturschutz dazu.

Biodiversitätskrise?

Der weltweite Rückgang der Artenvielfalt nimmt immer größere Ausmaße an und wird auch in Baden-Württemberg immer deutlicher. Weltweit werden fast zwei Drittel aller Ökosysteme und zahlreiche Tier- und Pflanzenarten als gefährdet eingestuft. Dazu kommt ein großer Verlust an genetischer Vielfalt mit unabsehbaren Auswirkungen auf künftige Generationen (z.B. Ernährung und Gesundheit). Auch in Deutschland sind über 70 Prozent der Lebensräume bedroht.

Die Gründe dafür sind vielfältig und noch längst nicht bis ins Detail erforscht. Dennoch können Maßnahmen ergriffen werden, um diesem Trend entgegenzusteuern. Mit Inkrafttreten des Biodiversitätsstärkungsgesetzes Baden-Württemberg im Juli 2020 wurde das Thema „Biodiversität“ noch mehr in das Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt. Gerade den Kommunen kommt dabei eine maßgebliche Rolle zu.

Immer mehr Kommunen möchten einen aktiven Beitrag zum Erhalt der heimischen Biodiversität leisten. Doch oftmals stellen sich dann Fragen: „Welche konkreten Maßnahmen bieten sich überhaupt einer Kommune? Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Und was müssen wir bei der Realisierung beachten?“

Die internationalen und nationalen Bemühungen, den weltweiten Verlust der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 zu verlangsamen bzw. zu stoppen, waren bisher nicht ausreichend. Daher bedarf es verstärkter Anstrengungen aller Akteure auf allen Ebenen für den Erhalt der biologischen Vielfalt.

Privatgärten oder öffentliche Grünflächen können genauso Orte der Artenvielfalt sein wie Verkehrsinseln oder Hausdächer. Bereits bei der Planung berücksichtigt oder nachträglich umgestaltet, kann ein Lebensraum-Mosaik entstehen, welches für Mensch und Natur einen wertvollen Zugewinn darstellt.

Städten und Gemeinden kommt auch deshalb eine wichtige Bedeutung als Akteure zu, da sie die politische Ebene repräsentieren, die den Menschen am nächsten steht. Sie spielen angesichts ihrer umfassenden Aufgaben in Planung, Verwaltung und Politik und der damit verbundenen Entscheidung über den Umgang mit Natur und Landschaft vor Ort eine wichtige Rolle beim Erhalt der biologischen Vielfalt und haben die Möglichkeit, das öffentliche Bewusstsein zur Bedeutung der biologischen Vielfalt zu stärken. Darüber hinaus führen Aktivitäten auf kommunaler Ebene zu konkreten Ergebnissen, die anderen Akteuren als Vorbild dienen und wichtige Impulse an höhere politische Ebenen senden können.

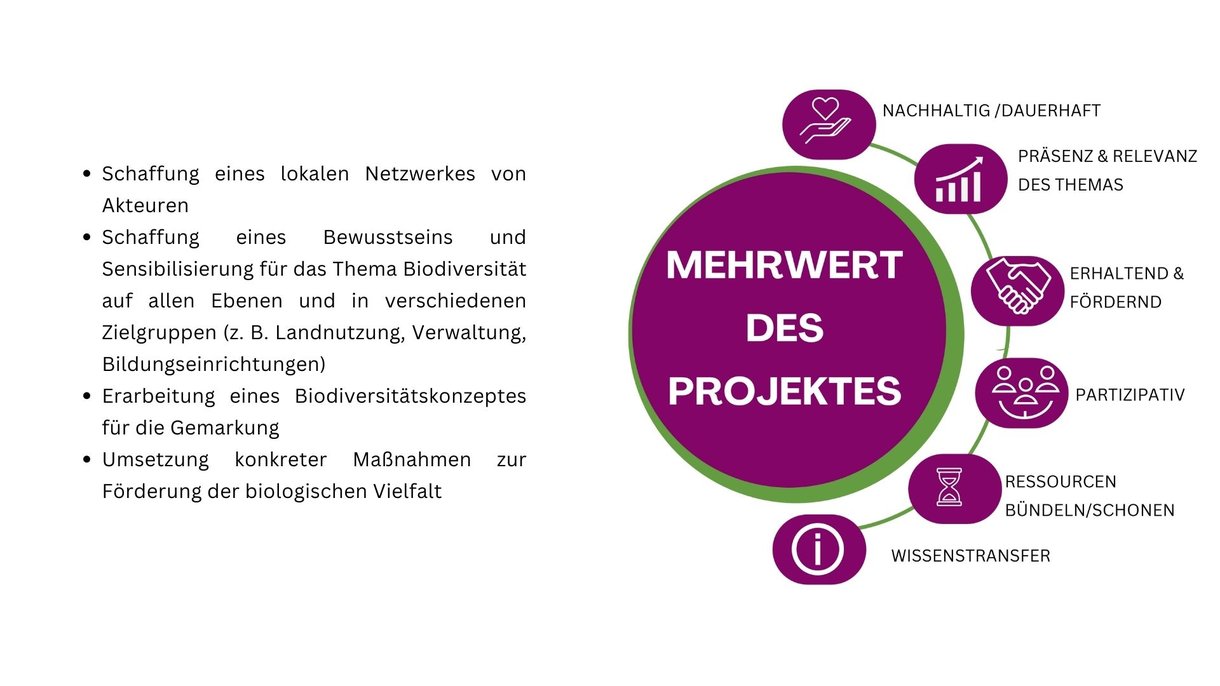

Das Ziel des Projekts besteht zunächst darin, die örtlichen und regionalen Akteure der Kommune an einen Tisch zu bringen, für das Thema sensibilisieren und vor allem das Vorhandene und bislang Erreichte zusammenzutragen und zu dokumentieren.

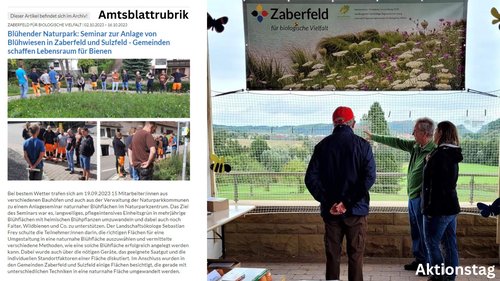

Dadurch soll eine gebündelte Darstellung all dessen, was in der Kommune bereits zur Stärkung der biologischen Vielfalt getan wurde und wird, ermöglicht werden. Dazu gehört auch eine einheitliche Gestaltung von Infomaterialien (Amtsblattrubrik, Infotafeln, Flyer und Broschüren, Darstellung auf den Websites von Naturpark und der Kommune).

Durch Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung ist eine stärkere Berücksichtigung der Belange der Biodiversität bei kommunalpolitischen Entscheidungen und Aktivitäten und im Verhalten der Bürgerinnen und Bürger zu erwarten.

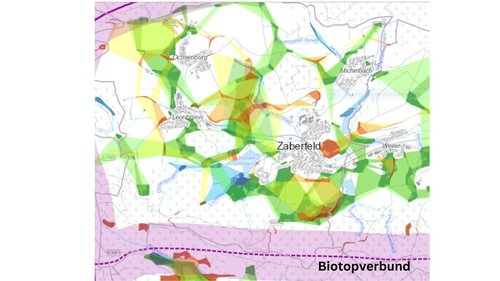

Zugleich geht es darum, Planungen und Vorhaben im Handlungsfeld Biologische Vielfalt auf der Gemarkung der Kommune (z. B. Biotopverbundplanung) kooperativ und partizipativ zu entwickeln, zu koordinieren und aufeinander abzustimmen, um die vorhandenen haupt- und ehrenamtlichen Ressourcen möglichst effizient im Sinne der Biologischen Vielfalt einzusetzen.

Am Ende des Prozesses soll eine Selbstverpflichtung der Kommune in Form einer Charta „Zaberfeld für biologische Vielfalt“ stehen.

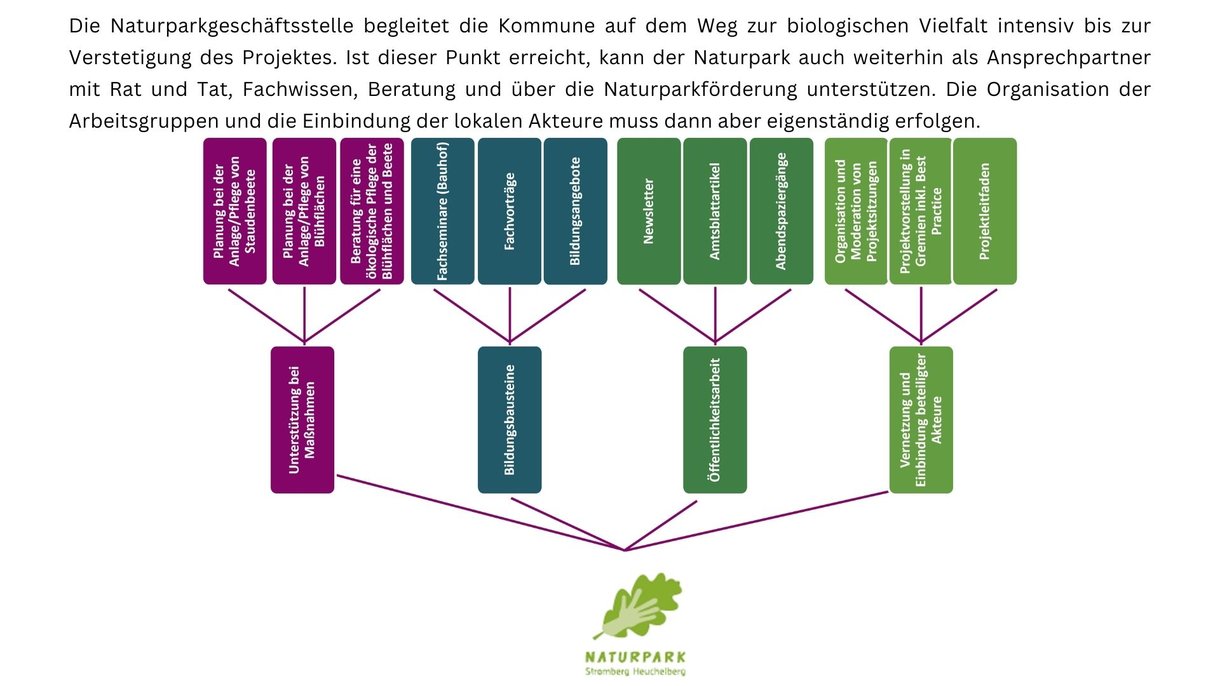

Insgesamt soll das Projekt damit sowohl zur konkreten Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Kommune als auch zu einer selbstbewussten Positionierung zum Thema Biodiversität als Teil einer nachhaltigen Kommunal- und Regionalentwicklung beitragen. Durch den partizipativen Charakter und den kooperativen Ansatz beim Ressourceneinsatz soll eine dauerhafte Verstetigung des Projektes innerhalb der Kommune erfolgen.

In vorbereitenden Gesprächen mit der Verwaltung und dem Gemeinderat werden grundlegende Voraussetzungen für eine gute Entwicklung des Projektes besprochen. Hierzu gehören beispielsweise ein:e Ansprechpartner:in (Projektleiter:in) in der Verwaltung, ein verfügbares Budget, die Bereitschaft Fördermittel zu beantragen, die Teilnahme an Bauhofmitarbeiterfortbildungen (z.B. durch Seminare im Rahmen des Naturparkprojektes Blühender Naturpark) und die Zustimmung des Gemeinderates.

Die Startphase dient der der Gewinnung lokaler Akteure und der Sichtbarkeit und Organisation des Projektes. Durch eine öffentliche Kick-Off-Veranstaltung und eine Best-Practice-Exkursion werden lokale Akteure über das Projekt informiert und motiviert sich daran zu beteiligen. Außerdem wird durch eine Inventur schon vorhandener Maßnahmen (umgesetzt durch verschiedene lokale Akteure) für den Erhalt der Biodiversität (Inventur der biodiversitätsbezogenen Aktivitäten, Institutionen und Infrastruktur, keine Biotopkartierung) innerhalb der Kommune der Kontakt zu den lokalen Akteuren gefestigt.

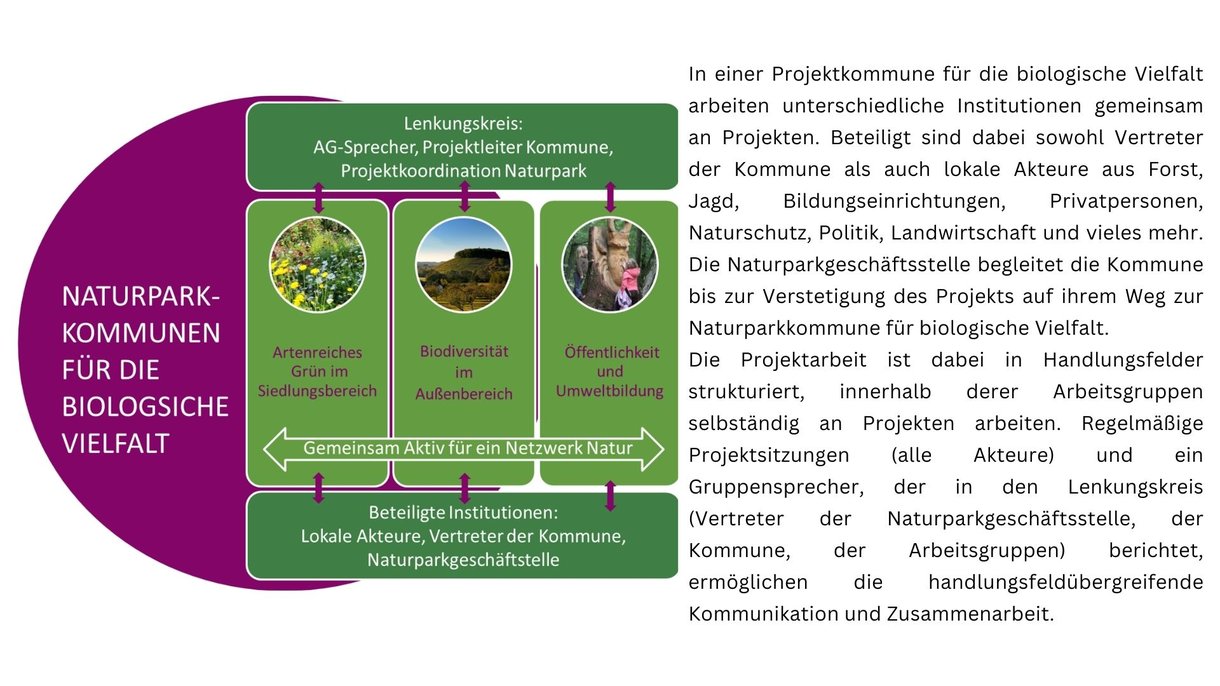

Im Anschluss werden verschiedene Handlungsfelder definiert, die die Schwerpunktthemen der betroffenen Kommune abbilden. Jedes Handlungsfeld wird durch jeweils eine Arbeitsgruppe bearbeitet. Die definierten Handlungsfelder können beispielsweise „artenreiches Grün im Siedlungsbereich“, „Biodiversität im Außenbereich“, „Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung“ sein. Um die Arbeit der Arbeitsgruppen sichtbar zu machen, werden alle Maßnahmen der AGs mit einem gemeinsamen Projektlogo gekennzeichnet und eine Amtsblattrubrik und eine Internetseite auf der Website der Kommune für das Projekt geschaffen. Darin werden regelmäßig Beiträge der Akteure zu den Aktionen und Aktivitäten, aber auch Wissenswertes rund um die lokale Natur und Landschaft vorgestellt. Somit wird ein großer Teil der Bürger:innen erreicht und über die Projektfortschritte informiert. Über diese Rubrik werden auch regelmäßig Möglichkeiten zum Mitmachen aufgezeigt. Wichtig: Kommunikation und Handeln insbesondere der kommunalen Akteure müssen konsistent sein (Vorbildfunktion der Kommune).

Um die beteiligten Akteure gleichermaßen bei der Planung der Maßnahmen einzubinden, wird arbeitsgruppenübergreifend ein moderierter Workshop durchgeführt. Die Methode „World-Café“ ermöglicht es, die verschiedenen Sichtweisen von Landnutzung, Verwaltung, Naturschutz etc. auf das Thema biologische Vielfalt einbringen und konstruktiv diskutieren zu können.

Diskutiert werden dabei pro Handlungsfeld in verschiedenen Runden mögliche Maßnahmen und deren Ziele, deren Vor und Nachteile, erste Umsetzungsschritte inklusive möglicher Hindernisse und Lösungsansätze.

In der Umsetzungsphase werden die Maßnahmenideen im Lenkungskreis priorisiert und innerhalb der AGs durchgeführt.

Folgende Punkte sollen eine Verstetigung und dauerhafte Umsetzung des Projektes ermöglichen: Finanzierung (Haushaltbudget, Sponsoring, Fördergelder, Teilnahme an Wettbewerben), Integration der lokalen Vereinsstrukturen, regelmäßige Projektsitzungen, Bereitstellung von Expertenwissen, Pflege und Evaluation.

Um nicht nur über Biodiversität zu reden, sondern auch ins Handeln zu kommen ist eine strukturierte Vorgehensweise hilfreich.

Zaberfeld für biologische Vielfalt

Zaberfeld ist eine Gemeinde im Naturpark Stromberg-Heuchelberg, die sich als Pilotkommune gemeinsam mit der Naturparkgeschäftsstelle für den Schutz und die Förderung biologischer Vielfalt engagiert. Sie nimmt damit eine Vorbildfunktion ein und trägt maßgeblich zum Erhalt und zur attraktiven Gestaltung der Landschaft und des Ortsbildes bei. So wird Natur erlebbar gemacht und der Erhalt historischer Landschaftselemente wie Hecken und Streuobstwiesen garantiert.

Die biologische Vielfalt ist ein wichtiger Faktor für das ökologische Gleichgewicht: Durch die Gestaltung von naturnahen Grünflächen, die Anlage von Blühstreifen und die Pflege von Streuobstwiesen schafft Zaberfeld wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere, die als essenzielle Bestandteile von Ökosystemen die Lebensgrundlage des Menschen bilden.

Doch nicht nur für Pflanzen und Tiere ist ein intakter naturnaher Lebensraum von hoher Bedeutung, er steigert auch die Lebensqualität für Anwohner wie Touristen und bietet Ruhe und Erholung. Bürger:innen können bei den Projekten aktiv in Planung und Umsetzung der Maßnahmen mitwirken, was das Miteinander in Zaberfeld wie auch die Identifikation mit der Gemeinde und dem Naturpark fördert. Durch die Teilnahme an Exkursionen und Workshops, die vom Netzwerk der Naturparkgeschäftsstelle angeboten werden, bilden sie sich weiter und werden selbst zu wichtigen Multiplikatoren, die andere anleiten.

Mit der Anlage naturnaher Grünflächen wird auch ein wertvoller Beitrag zur Klimaanpassung geleistet: Innerorts verbessert sich durch die Verdunstung der Pflanzen das Kleinklima, es werden Wasser und durch den geringeren Pflegeaufwand zudem Energie und Kosten gespart. Durch Entsiegelung nimmt der Boden auch bei Starkregen mehr Wasser auf und die Hochwassergefahr sinkt. Auch kommen die verwendeten heimischen Pflanzen besser mit Trockenheit zurecht und sind daher in niederschlagsarmen Jahren länger grün und vital.

So konnten schon jetzt zahlreiche Projekte im Rahmen von Zaberfeld für biologische Vielfalt geplant und realisiert werden und viele weitere Maßnahmen und Ideen sind bereits auf dem Weg zur Umsetzung. Im Folgenden werden alle aktuellen Projekte vorgestellt.

Projektbeginn: 9. Mai 2022

Aktuelle Einwohner-Zahlen (Stand 31.12.2022)

- Gesamtgemeinde Zaberfeld: 4.281

- Ortsteil Zaberfeld: 2.119

- Ortsteil Michelbach: 746

- Ortsteil Leonbronn: 768

- Ortsteil Ochsenburg: 648

Vorhandene Schutzgebiete:

- Naturschutzgebiete

- FFH-Gebiete

- Vogelschutzgebiete

- Naturdenkmale

2218 ha Gesamtfläche

- Gemarkung Zaberfeld: 866 ha

- Gemarkung Leonbronn: 573 ha

- Gemarkung Michelbach: 308 ha

- Gemarkung Ochsenburg: 471 ha

- Wald: 658 ha

- Grünflächen und Ackerland: 1230 ha

- Siedlungs- und Verkehrsflächen: 287 ha

- Wasserfläche: 30 ha

- Sonstige Nutzungsarten: 12 ha

Hier erhalten Sie einen kleinen Einblick in die Teilprojekte der Arbeitsgruppe Artenreiches Grün im Siedlungsbereich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde Zaberfeld.

Hier erhalten Sie einen kleinen Einblick in die Teilprojekte der Arbeitsgruppe Biodiversität im Außenbereich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde Zaberfeld.